1、骨盆外測量

骨盆外測量使用的是骨盆出口測量器。測量時檢查者面向孕婦外陰部,主要測量和記錄以下的幾項。

(1)髂棘間徑(IS):孕婦伸腿仰臥于檢查床,測量兩側髂前上棘外側緣間的距離,并記錄數據。

(2)髂嵴間徑(IC):孕婦伸腿仰臥于檢查床,測量兩側髂嵴外緣間的最寬距離,并記錄數據。測量以上的兩項能夠間接了解骨盆入口橫徑長度。

(3)骶恥外徑(EC):孕婦取左側臥位,右腿伸直,左腿屈曲;測量為恥骨聯合上緣中點至第五腰椎棘突下凹陷處的距離;此徑線可間接推測骨盆入口前后徑長度,是骨盆外測量中最重要的徑線。骶恥外徑值與骨質厚薄相關,測得的骶恥外徑值減去1/2尺橈周徑值,即相當于骨盆入口前后徑值。

(4)出口橫徑(坐骨結節間徑):呈仰臥位,兩腿彎曲雙手緊抱雙膝,使髖關節和膝關節全屈;測量兩坐骨結節內緣間的距離。

(5)出口后矢狀徑:孕婦取膝胸或左側臥位;檢查者右手食指戴指套并涂潤滑油后,伸入肛門,指腹朝骶骨方向與拇指共同協作找到骶尾關節后予以標記;測量從標記處至出口橫徑中點間的距離,即為后矢狀徑。

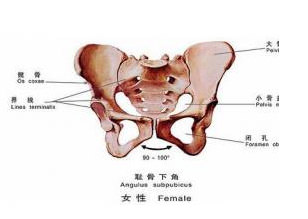

(6)恥骨弓角度:呈仰臥位,兩腿彎曲,雙手緊抱雙膝;用左右兩拇指尖斜著對攏,放置于恥骨聯合下緣,左右兩拇指平放于恥骨降支上面,測量兩拇指間的角度并記錄。

2、骨盆內測量

骨盆內測量使用的是中骨盆測量器,孕婦仰臥于平床上,兩腿彎曲并用兩手抱膝,使大腿貼近腹壁,使臀部抬高便于檢查,檢查者戴手套。骨盆內測量主要測量以下幾項。

(1)對角徑(DC):檢查者伸入陰道的中指尖觸骶岬上緣中點,食指上緣緊貼恥骨聯合下緣,以另一手食指正確標記此接觸點,抽出陰道內的手指,測量中指尖至此接觸點間的距離,即為對角徑。即為為恥骨聯合下緣至骶岬上緣中點的距離。

(2)坐骨棘間徑(BD):測量方法是一手食指、中指放入陰道內,分別觸及兩側坐骨棘,估計其間距離。即測量兩坐骨棘間的距離。

(3)坐骨切跡寬度:代表中骨盆后矢狀徑,其寬度為坐骨棘與骶骨下部間的距離,即骶棘韌帶寬度。將陰道內的示指置于韌帶上移動。

1、骨盆外測量時間

骨盆外測量應該在第一次產檢時候做,也就是孕12周左右。首次產檢進行骨盆外測量,主要通過骨盆出口測量器測量孕婦的出口后矢狀徑,以間接了解骨盆的大小及形態。

2、盆骨內測量時間

按照規定,骨盆內測量應該有兩次,檢查過早的話,會因為盆腔內軟組織不夠松弛,從而影響操作和準確性,而且盆骨在后期會相應長大。孕早期和中期無需做骨盆內測。第一次骨盆內測量在妊娠晚期28-32周;第二次是在妊娠37-38周時,同時會檢查宮頸成熟度。孕晚期進行骨盆內測量主要通過中骨盆測量器依靠陰道測量坐骨棘間徑,若坐骨棘間徑過小會影響分娩過程中胎頭的下降

被檢查者在外測量的檢查中,幾乎不會有感覺,而內測量由于檢查者手法不同會或多或少有感覺,但是應該都是可以忍受的,盡量放松心情,檢查所造成的疼痛是可以忍受的。

在分娩過程中,胎兒能否順利通過產道主要決定于骨盆的大小和形態以及胎頭的大小和位置,所以骨盆測量十分重要,與寶寶的順產息息相關。

骨盆外測量:

髂棘間徑(IS) 23~26cm

髂嵴間徑(IC) 25~28cm

骶恥外徑(EC) 18~20cm

出口橫徑(TO) 8.5~9.5cm

出口后矢狀徑 8~9㎝

恥骨弓角度 90°

2、骨盆內測量:

對角徑(DC) 12.5~13cm

坐骨棘間徑(BD) 約為10cm

坐骨切跡寬度 5.5~5.6cm

電話全程免費,可以放心接聽!

預約咨詢

微信掃一掃

400-080-8850